一、研究框架

本研究将实践主体的研究对象界定为政府、企业与市民,主体的互动要素界定为主体的行动、行动满足的功能诉求与技术解决方案,形成“政府-企业-市民”3 大行动主体、“主体行动-功能诉求-技术方案”3 大互动要素的研究框架。

二、研究对象

结合本次研究的可行性与操作性,对智慧城市实践的界定提出3条标准:(1)实践城市明确提出了建设智慧城市或相似理念的城市实践计划,尤其强调了创新技术的应用;(2)智慧城市实践在欧洲范围内表现较为活跃且具备较大影响力;(3)城市实践计划提出了具体的实践项目,具备可研究性。

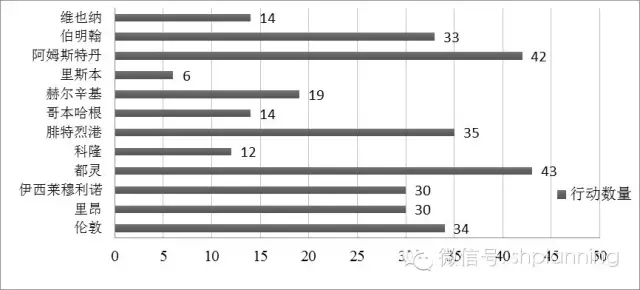

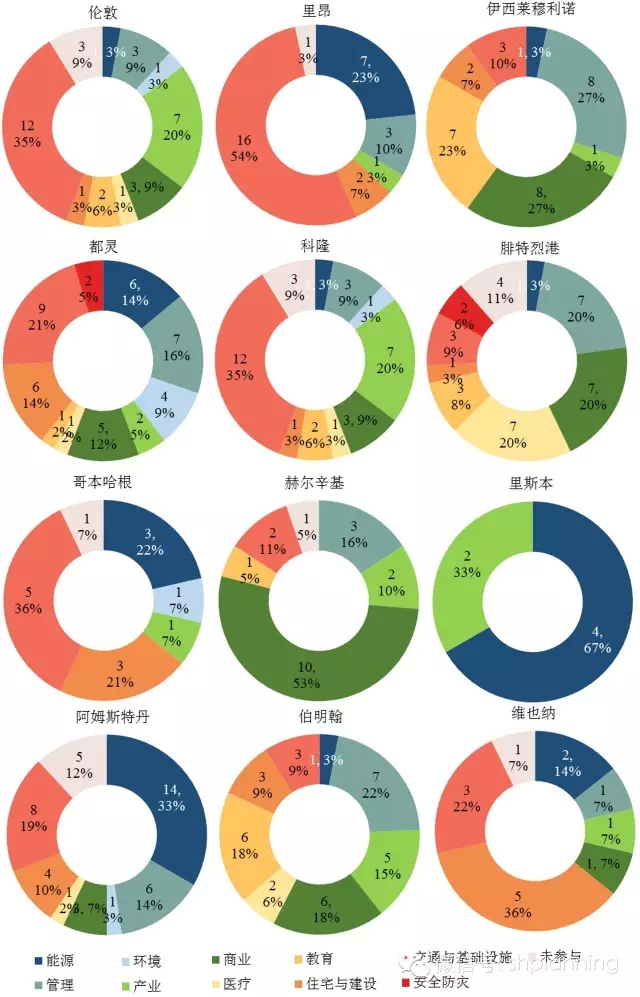

根据以上标准,选取了12座欧洲智慧城市实践城市,梳理案例城市实践计划共312项。

案例城市实践项目数量

三、主体的行动

3.1 政府的行动

政府主体的主导地位:政府行动涉及的项目共296项,占总量的94.9%。根据政府主体是否担任项目主要发起者角色作为标准划分,分为项目发起方和项目合作方,项目数分别占总量的75%与20%。

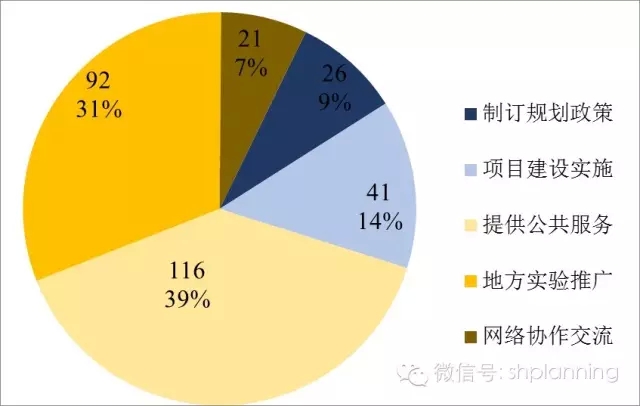

政府行动的形式:根据政府主体在行动中提供的资源类型,可以总结为制订规划政策、项目建设实施、提供公共服务、地方实验推广、网络协作交流5类。在欧洲智慧城市实践中,政府主体并不一定需要大规模投入开发,优化创新公共服务、进行地方引导推广是应用更广泛也更易被接受的实践形式。

政府主体的行动形式分布

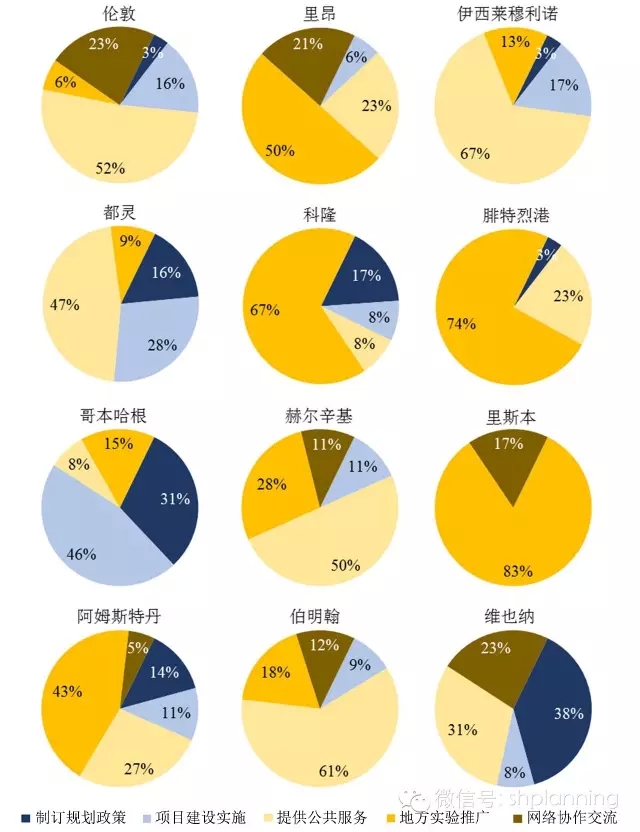

政府行动的模式:对案例城市的政府主体行动形式分布进行统计分析,呈现出以提供公共服务为主导、以规划建设为主导、以地方实验推广为主导、以及综合型4种模式。

案例城市的政府行动形式分布分析

3.2 企业的行动

企业主体是重要的实践合作方:在研究对象中,涉及企业主体行动的项目占总量87%。企业主体在项目中担任发起方与合作方的项目数量占总体比例分别为24%与63%。

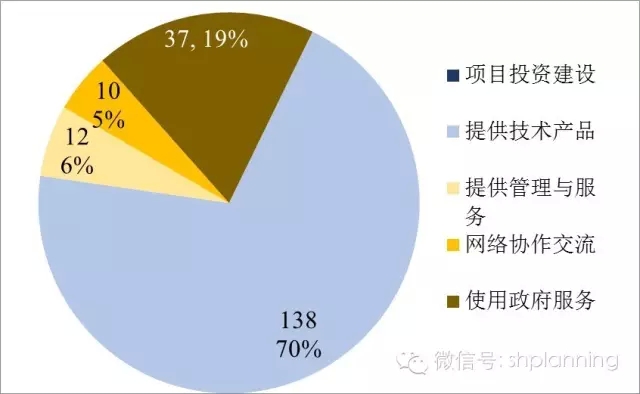

企业行动的形式:根据企业主体在行动中提供的资源类型,将企业行动形式总结为项目投资建设、提供技术产品、提供管理与服务、网络协作交流和使用政府服务5类。企业主体通过提供技术产品的形式参与实践是最广泛应用的形式,占企业行动总数的72%。

企业主体的行动形式分布分析

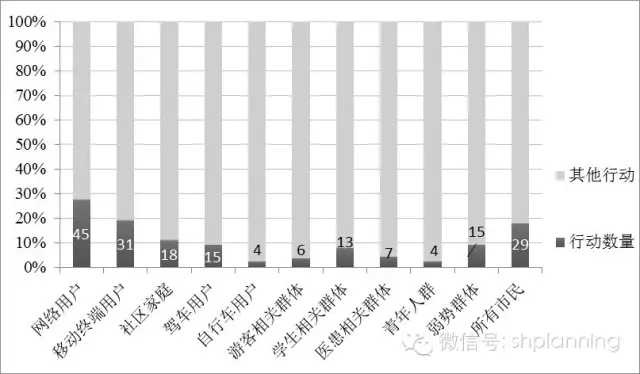

3.3市民的行动

市民行动的形式:涉及市民行动的项目占总比68%。市民主体在实践中通常配合实践项目的开展,不作为项目主要发起者。市民主体的行动依据是否需要投入个人资源分为主动投入和合作参与两类。从市民行动的数量分析,合作参与类型的行动占总量52%,而主动投入类型的行动数量仅占总量的16%。由此可见,市民主体在智慧城市实践中仍属于从属地位,尚未充分挖掘和发挥其资源与能力。

合作参与类行动的特征:在合作参与类行动中,根据市民主体的特征分为:网络用户、移动终端用户、社区家庭、驾车用户、自行车用户、游客相关群体、学生相关群体、医患相关群体、青年人群、弱势群体与市民群体。其中,面向网络或者移动网络用户的项目数量最多,反映出智慧城市实践面向市民的大量项目是基于网络或者移动网络的形式进行开展。

各对象群体占合作参与类项目总数比例分析

四、主体行动的功能诉求

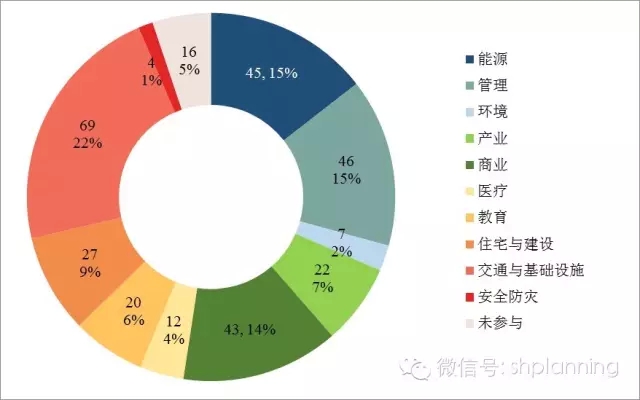

4.1 政府主体的功能诉求

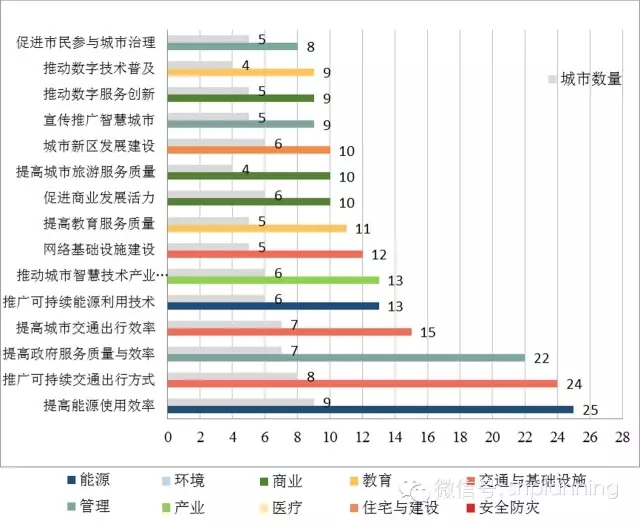

特征:对政府功能诉求的类型依据城市内系统类别分为10类,分别为:能源系统、管理系统、环境系统、产业系统、商业系统、医疗系统、教育系统、住宅与城市建设系统、交通与基础设施系统和安全防灾系统。目前欧洲智慧城市实践中政府行动涉及最多的是交通与基础设施系统,占总项目数的22%。最受关注的功能诉求是“提高能源使用效率”、“推广可持续交通方式”与“提高政府服务质量与效率”3类。

政府行动的功能诉求分布分析

政府的功能诉求重点(按行动数量排序前15位)

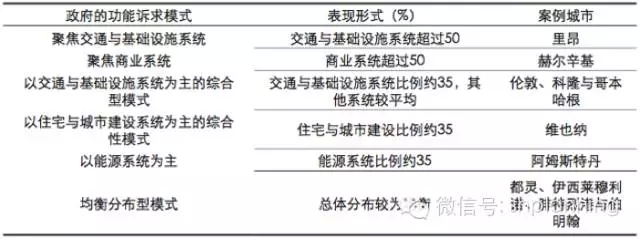

模式:对案例城市政府主体的功能诉求分布进行分析,呈现出聚焦交通与基础设施系统、聚焦商业系统、以住宅与城市建设系统为主的综合性模式、以交通与基础设施系统为主的综合性模式,以及均衡分布型5种模式。

政府功能诉求的模式特征

各城市政府功能诉求的分布模式

4.2 企业主体的功能诉求

实践中企业主体最重要的功能诉求是“市场合作推广”,占行动总数比例大于50%。企业通过市场推广来发展产品,提高企业影响力,反映出智慧城市的实践过程为企业带来新的发展契机,有潜力为城市发展创造新的行业增长点。“技术研发实验”是另一项重要的功能诉求。

4.3 市民主体的功能诉求

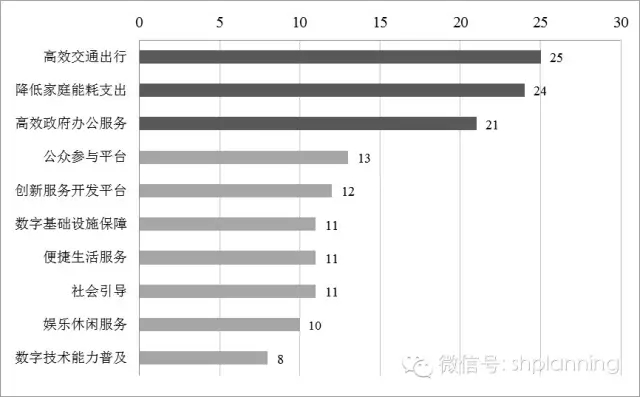

实践中市民主体最重要的功能诉求是“高效交通出行”、“降低家庭能耗支出”及“高效政府办公服务”。“高效交通出行”诉求反映出市民对小汽车出行及公共交通出行效率与舒适性优化的诉求,项目普遍应用出行智能规划导航、基础设施优化、公共交通优化等多种手段广泛响应。由于智能电表技术逐渐完善,通过监控家庭能源消耗,逐步改善家庭能耗习惯的实践项目受到广泛认可。

市民主体的功能诉求重点(按数量排序前10位)

五、技术解决方案

5.1 技术解决方案的层次

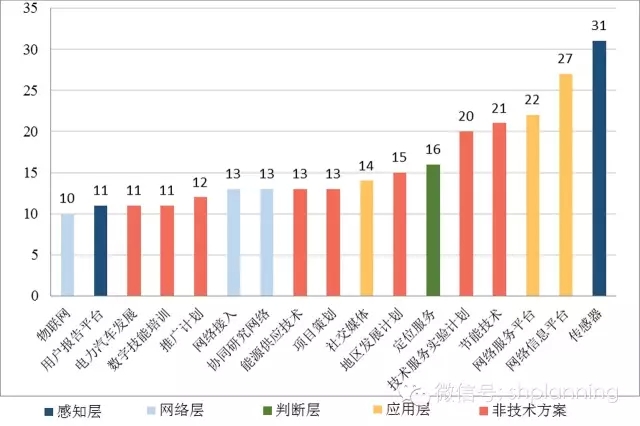

智慧城市技术架构的本质是城市对于信息的感知能力、传递能力、判断能力以及反应能力。因此,本研究对项目涉及的技术解决方案分为4种基本类型。

(1)感知层:通过在城市中广泛分布的感知技术设备,全面地获取城市各类信息和事件,并将其转化数字信息。

(2)网络层:通过互联网、物联网等技术将感知的信息快速准确地传递到城市各具体的点,实现智慧城市的广泛互联。

(3)判断层:包括数据分析预警等技术,使城市实现自主思维决策,能够对信息数据进行整合、分析与反应判断。

(4)应用层:数据通过分析整合后的具体应用,利用创新信息技术提供新的业务解决方案。

5.2 技术解决方案的分布特征

根据研究对象统计,非技术方案的应用最为广泛,包括约42%的实践项目。这表明不以信息技术为核心的项目在开展智慧城市实践中同样起到相当重要的作用。在4个技术层次中,判断层的项目数量最少,表明了目前城市智能处理信息与数据的能力还较低,有待于进一步发展。

技术解决方案的重要类型(行动数量大于10)

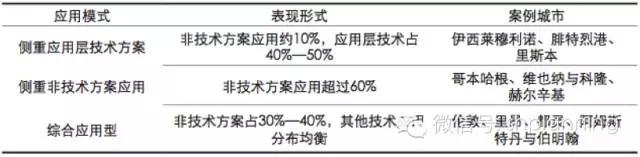

5.3 实践的技术应用模式

对案例城市政府主体的功能诉求分布进行分析,呈现3种技术应用模式,分别为侧重非技术方案应用型、侧重应用层技术方案型与综合应用型。

城市技术解决方案应用模式

本研究结果表明,目前在欧洲智慧城市实践中,主体互动的不对称性仍较强,政府主体是实践的主导者而市民主体处于辅助地位,整体融入的程度还较低。这种现象显示出现有的主体互动结构存在巨大的优化潜力。在未来的智慧城市建设管理中,如何减轻政府的重担同时最大化释放市民的智慧,从自上而下建设智慧城市转变为自下而上不断激发引导城市各主体融入智慧城市实践贡献力量,是未来实践的重要议题。

从技术应用的视角分析,实践项目中大量采用非技术方案而应用判断层技术的项目数量最少,反映出当前的欧洲智慧城市实践,城市自身形成完整的信息获取、传递、整合与应用的能力还较低,城市实现真正的“智慧”还处于起步阶段,有待未来技术与实践的不断深入发展。

BIM建筑网

BIM建筑网