文|中国建筑科学研究院副院长 黄强

首先感谢在建筑信息模型(BIM)价值及影响研究领域具有丰富经验的Stephen A. Jones先生和Harvey M. Bernstein先生针对BIM软件在中国的应用情况,总结了一份对于中国工程建设行业具有一定参考价值的《中国BIM应用价值研究报告(2015)》(以下简称《报告》),这份报告(图1)不仅描述了BIM在中国目前及今后应用的发展情况,而且还指出了今后中国BIM发展中急亟待解决的问题,对中国BIM正确发展具有积极意义。

图1 《中国BIM应用价值研究报告(2015)》

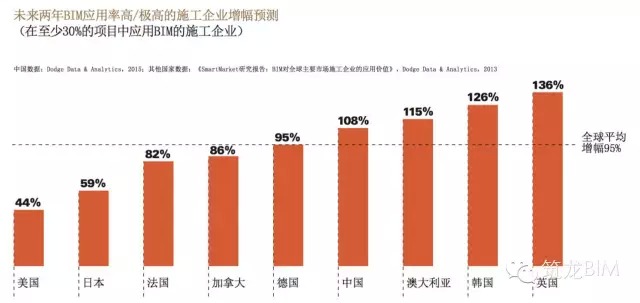

《报告》对未来(含中国)两年BIM应用率高/极高的施工企业增幅预测如图2所示:

图2 未来(含中国)两年BIM应用率高/极高的施工企业增幅预测

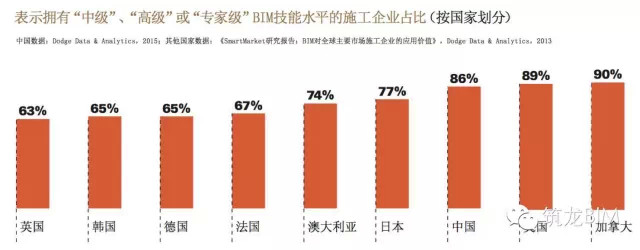

《报告》对各国拥有BIM技能水平的施工企业占比排列如图3所示:

图3 各国拥有BIM技能水平的施工企业占比排列

《报告》调研结果显示:虽然相比较其他国家,BIM在中国施工企业刚刚起步,但正处于快速发展阶段,在能充分利用BIM价值的较大型企业中尤其如此。间接表明中国市场正在开始体验BIM带来的效益,并暗示未来中国在BIM应用方面的领导潜力。

以此引出,中国施工企业实现BIM的美好愿景似乎即将到来,并在不久之后中国工程建设行业有希望成为世界BIM应用方面的领导者。多么令人振奋的结果!因为我们接受了智能模型的新参数化虚拟工具——BIM软件;然而,实现BIM的应用价值却是件非常艰巨的工作,实施的道路上充满着荆棘,对BIM没有统一认识、缺乏项目参与各方共同合作与钻研是绝不可能获得的。因此,我们对于《报告》所揭示的中国BIM软件应用价值成果感到振奋的同时,还需对《报告》保持清醒的理解和认识:

1、《报告》所述BIM应用是BIM软件应用

在图4所示的《美国建设行业协同能力研究报告(2007)》中,关于软件

图4 《美国建设行业协同能力研究报告(2007)》

使用描述如下:

项目团队各方目前共计使用数百家公司开发的数千种应用软件。但由于这些软件都是为某一特定工作任务而开发的,互相之间无法进行共享数据。因此导致项目团队各方需要重复输入数据,迫切需要一种共同工作方式来改善软件协同能力。

二维CAD是业内最常用的软件(57%),尤其是建筑师和工程师;

进度软件也经常得到使用(39%),尤其是承包商和业主;

BIM虽是新兴事物,但也有28%的受访者频繁使用它。

项目团队各方都希望各种应用软件间能无缝交互数据,尤其是二维CAD、BIM和项目管理软件之间(图5)。

图5:所有受访者最常用的软件类型

从图5可见,这里的“BIM”所指即为软件,即“BIM软件”。

《报告》中关于“BIM效益”描述为:多数中国设计企业和施工企业一致赞同,BIM为其项目带来了一定程度的益处。这对于两类用户而言,优化设计方案和减少施工图的错漏是最主要的两大效益;他们还都根据自身体验一致表示,BIM有助于提高客户参与度;设计企业和施工企业高度评价了BIM在施工过程中减少施工现场问题和减少返工的作用,这是对BIM设计后期价值的肯定。

《报告》中关于“问卷调查对BIM的定义”描述为:此次问卷调查特对“BIM的应用”定义如下:应用BIM来自行创建模型或利用其它企业创建的模型(或同时包括这两种情况)。自行创建模型、利用他人的模型或同时采用这两种手段的受访者被归类为“BIM用户”,而表示完全不应用BIM的受访者被归类为“非BIM用户”。这两组受访者分别就BIM及其在中国的应用情况回答了不同的问题。

由此可见,该《报告》一如既往地通过调查“BIM软件应用”分析“BIM应用”。

2、《报告》所述BIM应用率是指涉及BIM的项目在企业项目总数中的占比

我们有时很容易会对应用率这个词产生误解,众所周知这是个无量纲比例,因此与其研究对象关系密切。如对于“企业BIM应用率”,我们可以认为在100个企业中有多少个企业用了BIM,另外还可能对企业性质不同进行定义而得出不同结果。

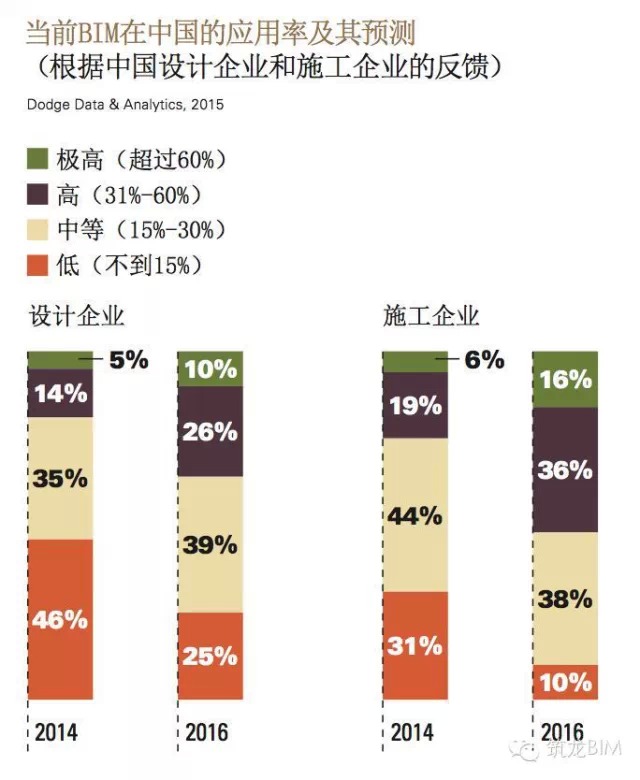

《报告》中关于BIM应用情况的“BIM应用率”描述为:企业BIM应用率指的是涉及BIM的项目在企业项目总数中的占比。调研结果表明当前BIM在中国的应用率及其预测如图6所示,并给出了中国位居新兴趋势前沿的结论。

图6 当前BIM在中国的应用率及其预测

显然,《报告》中将“BIM软件应用率”定义引申为“企业BIM应用率”定义的调研结果推广为“当前BIM在中国的应用率及其预测”(图6)很可能是作者笔误,读者在引用图6时需注意参考原文。

图6的正确含义应该是“受访企业当前涉及BIM的项目在企业项目总数中的占比及其预测”。报告并没有对“涉及BIM的项目”做进一步说明,因此,我们还需注意 “涉及BIM的项目”中BIM应用的不同水平,如果缺乏什么是100%的BIM应用水平标准,那么就很难说明“涉及BIM的项目”究竟做了多少BIM的事,或者有些根本就不是“涉及BIM的项目”。如“碰撞检查”到底是属于设计企业还是属于施工企业?“碰撞检查”这件事“涉及”整个项目BIM应用达到多高水平,1%、10%或者更高或更低?

对于“当前BIM在中国的应用率”,《报告》中虽然没有提及,但从《报告》的数据注解中我们可以读到其调查结果为:报告中的数据和分析基于350家中国设计企业和施工企业参与的在线问卷调查。几乎所有受访者都就职于仅在中国开展业务的企业。BIM用户中,设计企业173家,施工企业123家;非BIM用户中,设计企业33家,施工企业21家。

因此可以得出当前在中国设计、施工企业BIM应用率分别为84%、85%,这个结论显然不符合中国现状。当然,这个结论也一定不符合《报告》的统计方法。

3、《报告》所述“模型精细度(LOD)”并非各国BIM发展必由之路

(1)美国LOD

美国总承包商协会BIM指南(第二版):模型演进规范(model progression specification,MPS)的目的是为建模过程提供一个框架,当设计进化时规范建筑系统信息的描绘。记住一点尤为重要,BIM软件趋向于将建筑对象表达成确切的实体,但不考虑处于设计某一阶段时应该具有精细程度(或即使对象自己应用于项目)。因为,某些建筑系统的建筑信息可能不能表达或者太低精细度水平时不能表达,这时对象在模型里仅仅是个“占位符”。

另外,在模型作者创建模型时还不知道模型将用于什么目的(例如,预算、计划、能量模拟或规范检查)。如果后续用户不知道模型细节级别(例如,有些构件仅仅是占位符),他们有可能被误导,因此做出错误决策。模型演进规范成为定义BIM精细程度,以及专用适用性的重要工具。

MPS框架对使用BIM的任何项目都非常有用,但当项目越来越协同(例如IPD的情况),MPS变成团队理解项目里程碑和交付要求的关键工具。有了MPS,团队成员能够理解他们应该达到的精细度,应该依赖什么建筑构件,以及能否做出决策。应该将正确的信息发给具有建模任务的人,尽管有可能他们在团队中位置不是传统角色。

MPS的一个关键概念是细节级别(level of detail,LOD)定义。LOD描述BIM构件的逻辑演进步骤,从最低层次的概念占位符对应到竣工建筑对象。在开发MPS的过程中,通过5个级别充分定义了演进过程。但是,为了给未来中间级别留下位置,级别定义为100至500。这些级别定义如下:

100概念

200粗略几何

300精细几何

400制造

500竣工

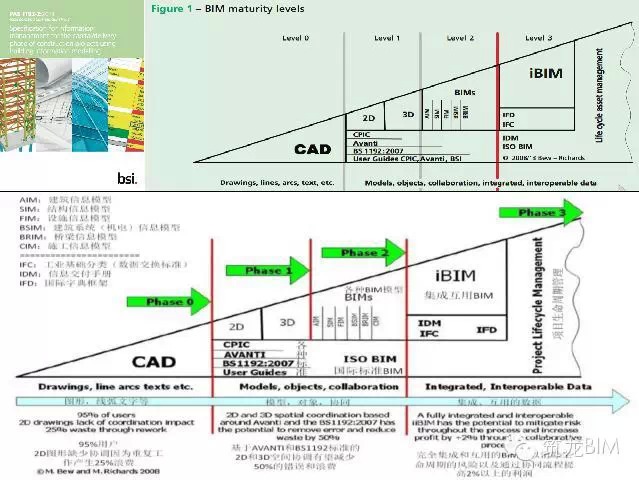

(2)英国BIM成熟度等级(图7)

图7英国BIM成熟度等级

从图7可见,英国BIM成熟度等级与LOD并无直接关系。

(3)住建部《2011~2015年建筑业信息化发展纲要》与BIM相关段落摘录如下:

“十二五”期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设,促进具有自主知识产权软件的产业化,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。

完善提升企业管理系统,强化勘察设计信息资源整合,逐步建立信息资源的开发、管理及利用体系。推动基于BIM技术的协同设计系统建设与应用,提高工程勘察问题分析能力,提升检测监测分析水平,提高设计集成化与智能化程度。

加快推广BIM、协同设计、移动通讯、无线射频、虚拟现实、4D项目管理等技术在勘察设计、施工和工程项目管理中的应用,改进传统的生产与管理模式,提升企业的生产效率和管理水平。

推进BIM技术、基于网络的协同工作技术应用,提升和完善企业综合管理平台,实现企业信息管理与工程项目信息管理的集成,促进企业设计水平和管理水平的提高。

研究发展基于BIM技术的集成设计系统,逐步实现建筑、结构、水暖电等专业的信息共享及协同。

探索研究基于BIM技术的三维设计技术,提高参数化、可视化和性能化设计能力,并为设计施工一体化提供技术支撑。

在施工阶段开展BIM技术的研究与应用,推进BIM技术从设计阶段向施工阶段的应用延伸,降低信息传递过程中的衰减。

研究基于BIM技术的4D项目管理信息系统在大型复杂工程施工过程中的应用,实现对建筑工程有效的可视化管理。

从以上可见,住建部《2011~2015年建筑业信息化发展纲要》似乎与LOD无关。

4、《报告》中强调BIM应用的难点在于协同能力

在《美国建设行业协同能力研究报告(2007)》(图4)报告中关于BIM与协同能力描述为:

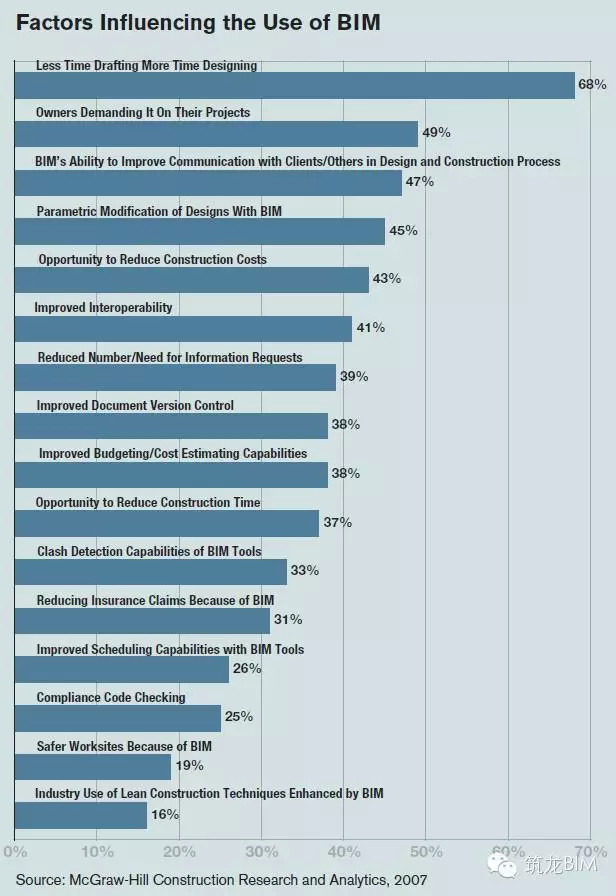

业内对协同能力有着狭义、广义两种观点。狭义是指从纯技术出发,将其定义为“管理和沟通项目合作各方之间的电子产物和项目数据的能力”;广义则是超出技术扩展到文化(理念)层面,其定义为“实施和管理集成式项目的多专业团队各方之间合作关系的能力”。但这些观点也都是相互关联而且同步(增减)的。一项具体技术的协同能力能够在实际项目中提高其效率。如项目团队各方能够在不同的应用程序和平台间自由地交换数据,他们之间就能更好地集成项目交付。随着项目团队内部的集成度提高,他们越来越需要一个能够从这样一种合作关系中获利的技术方案。随着BIM的应用,协同能力也受到了关注。BIM不仅实现了三维设计,而且还是设施的物理与功能特性的强大数据库。BIM数据在项目团队各方中的共享,对于BIM应用的优化提升至关重要。协同能力就是对此的重要因素。项目团队内在不同的应用程序和平台上重复输入数据,造成了各方面巨大的浪费。在BIM应用的影响因素中,改善协同能力是其中非常重要的一项(41%)。其他重要因素还包括业主要求(49%)、改善项目团队各方之间的交流(47%)、减少施工成本(43%)等(图8)。

BIM建筑网

BIM建筑网